★ 目录 ★

01 | 中欧贸易互补带来共赢 |

02 | 农业农村部部署2025年渔业渔政工作 |

03 | 中国去年继续保持德国汉堡港最大贸易伙伴地位 |

04 | 中央首次将“农产品贸易与生产协调机制”写入一号文件,背后有何深意? |

05 | 印尼发布新出口政策,或影响海产品全球贸易 |

06 | 2月底猪价或不涨反降 |

中欧贸易互补带来共赢

近期,中国同欧盟多国展开外交互动,回顾了中欧贸易50年来的发展经验,就双方贸易合作开展理性探讨,向国际社会释放出共同践行多边主义、维护自由贸易的积极信号,表明中欧互利合作依旧大有可为。

中欧贸易是在市场环境下自由发展的结果,逐渐形成优势互补的稳定局面。双方长期互为重要贸易伙伴,欧盟一直是中国消费品主要进口来源地,也是中国机电产品主要出口市场。这是双方国际分工合作的客观结果,也是各国消费者作出的自主选择。从2024年数据来看,中国对欧盟出口仍以电子产品、机械设备等为主。例如在刚刚过去的这个冬天,中国热泵产品凭借质量好、性能可靠、选择多样等优势受到欢迎,极大满足了欧洲各类消费群体的需求。

中国从不刻意追求贸易顺差。相反,中国还通过积极举办中国国际进口博览会、中国国际供应链促进博览会等,持续推进高水平对外开放,欢迎各国更好共享中国14亿多人口超大市场。在中欧产业链供应链深度融合下,单单的贸易数据已不能完全反映双方贸易的利益分配格局。作为中国市场不断扩大开放的结果,很多欧企近几年逐步增加在华生产的规模与强度,更强调本土化生产以服务中国市场需求,一定程度上取代了欧洲部分商品对华出口。此外,截至2024年4月,在华欧企超三分之一的出口量返销欧洲,表面看中国拥有贸易顺差,但实际上相当一部分利润是欧方共享的。

虽然有个别外国政客和媒体从中欧紧密的经贸联结中看到的不是共赢,而是所谓的“威胁”,鼓吹贸易失衡焦虑,罔顾双方互利共赢现实,其本质仍是难以摆脱意识形态和地缘政治视角,过于夸大中欧经济竞争,忽视中欧利益交融。应该看到,中欧双方竞争并不是全产业、高烈度和无序竞争,互补性仍大于竞争性,绿色、数字等领域已成双方贸易发展的新支点。依托各自庞大的经济体量、完备的产业体系以及技术创新能力等优势,中欧完全有机会在更高层面实现供应链、产业链、价值链的相互交融。

在全球贸易面临挑战的当下,欧盟作为出口导向的外向型经济体,更绕不开同中国合作。当前中国正坚定扩大对外开放,全面对接国际高标准经贸规则,逐步扩大电信、教育、医疗等领域开放。面对经济运行挑战,中国宣布将实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策。随着这些重大政策举措落实,中国市场信心得到有效提振,世界银行等国际机构纷纷上调中国经济增长预期。超大规模的中国市场欢迎欧洲企业投资兴业,开拓人工智能、绿色环保、高端装备等潜力巨大的经贸合作领域。

春华秋实,岁物丰成。在单边主义、保护主义威胁世界经济复苏势头的今天,中欧关系50年积累的战略意义和世界影响更加凸显。2025年是中欧关系的重要年份,充分利用好这一关键节点,继续发扬优势互补、互利共赢的经贸合作精神,相信中欧之间会有更多好事发生。

来源:中国经济网-《经济日报》

发布时间:2025年2月26日 09点59分

农业农村部部署2025年渔业

渔政工作

2月24日,农业农村部召开2025年渔业渔政工作部署会,分析研判形势,部署重点任务。农业农村部副部长张治礼出席会议并讲话。

会议指出,2024年,渔业渔政系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和农业农村部党组工作要求,积极推进渔业转型升级,渔业高质量发展取得显著成效,保持了稳中有进的发展态势,不仅保障了水产品安全有效供给,而且在保护资源环境、服务政治外交大局、促进农民增收和推动乡村振兴等方面都发挥了渔业独特优势。

会议强调,2025年,部属渔业渔政各单位要切实提高政治站位,深入学习领会中央经济工作会议、中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神,对标对表狠抓贯彻落实,全力推动渔业产业高质量、资源可持续、安全有保障,加快推进渔业现代化建设。

会议要求,切实抓好2025年渔业渔政工作要点的落细落实。要稳固提升渔业生产能力,做强水产养殖,做优海洋捕捞,夯实水产品供给基础。要积极推动产业转型升级,培育渔业新质生产力,做大水产种业,发展设施渔业,打造全产业链。要持之以恒抓好水生生物资源养护,坚定不移推进长江十年禁渔,持续加大水生野生动物保护力度。要持续深化渔业改革攻坚,强化渔业法治建设,做好产业发展规划,推进渔船渔港管理改革,积极参与国际渔业治理。要着力强化安全生产监管,加强渔船风险管控,压实地方主体责任,不断提升渔业本质安全水平,维护渔民群众生命财产安全。

农业农村部渔业渔政管理局、长江流域渔政监督管理办公室、中国水产科学研究院、全国水产技术推广总站、中国水产学会、渔政保障中心领导班子,以及渔业相关社会组织和保险机构主要负责同志等参加会议。

来源:农业农村部新闻办公室

发布时间:2025年2月26日 08点41分

中国去年继续保持德国汉堡港

最大贸易伙伴地位

新华社柏林2月25日电(记者 车云龙)德国汉堡港营销协会日前发布的数据显示,2024年汉堡港对华集装箱吞吐量达220万标准箱,比上年增长0.7%,占港口总吞吐量近三成,中国连续多年稳居该港第一大贸易伙伴地位。

统计显示,汉堡港2024年集装箱总吞吐量增长0.9%至780万标准箱。其中,美国和新加坡分别以69万标准箱和43万标准箱吞吐量位列第二和第三大贸易伙伴。

汉堡港营销协会首席执行官阿克塞尔·马特恩表示,尽管去年全球地缘政治局势趋紧,德国经济增长乏力,汉堡港仍实现吞吐量增长。重要贸易伙伴继续将汉堡港视为可靠的物流枢纽,凸显该港在全球物流链中的重要地位。

作为欧洲第三大通用港口以及全球重要的海铁联运枢纽,汉堡港在公路、铁路和内陆水路等腹地运输方面持续增长。2024年,汉堡港腹地运输量增至520万标准箱,其中铁路运输占比超过一半。

来源:新华社

发布时间:2025年2月26日 14点18分

中央首次将“农产品贸易与生产

协调机制”写入一号文件,背后

有何深意?

每天凌晨三点强打精神爬起来去宰牛的时候,邓芳都在想,时光如果能重回2021年该多好。

那一年,听说养牛挣钱,她关掉重庆的装修公司,把二百多万积蓄全投进去,在老家渝东北山里建了个牛场,梦想着可以一边养老一边悠闲的养养牛,却没想噩梦就此开始。

牛价从2022年开始下跌至今,平均每出栏一头肉牛亏损超1600元。邓芳一家白干5年不说,还亏损近300万元,而牛栏里近100头牛让她陷入了“越养越赔”的困境。

据中国畜牧业协会调查,2024年近七成养殖户陷入亏损,不光是小养殖户,鹏都农牧、黑龙江恒阳牛业、陕西秦宝牧业等等,从个体户到上市公司,从东北到西南,很多人赔光家底,负债累累,中国养牛业正经历前所未有的“至暗时刻”。

进口牛肉数量激增,被行业视为这一轮牛价暴跌的“罪魁祸首”。

类似的情况也发生在玉米、大豆产业上,低价进口产品不断冲击国内市场,被认为是压倒产业的“最后一根稻草”。

面对这一矛盾,2024年中央农村工作会议首次提出“完善农产品贸易与生产协调机制”,并将其写入2025年中央一号文件。这一政策释放了什么信号?新机制将如何改变中国农业的未来?

新机制“协调”什么?

进的多,出的少,是目前我国农产品贸易的一个典型特征。我国是全球第一大农产品进口国,同时也是第五大农产品出口国。农产品进口是减轻资源环境压力、弥补供需缺口、平衡贸易关系的重要途径,但需要把握好进口的节奏和力度。

2001年加入世贸组织时,我国承诺的玉米进口配额为720万吨,但自2020年以来一直超出配额进口,2021年创下2800多万吨的历史记录,2024年玉米进口仍高达1364万吨;大豆进口量更是屡创新高,2024年进口创下1.05亿吨新纪录。大量进口导致国内农产品价格下行明显。

以牛肉产业为例,近年来我国牛肉进口量持续攀升,从2019年的165.9万吨增至2024年的287万吨,增长了73%。同时国内牛肉产量也在不断增加,2024年达到779万吨,比2019年增长16.8%。产量与进口量双增长,导致牛肉市场供求失衡。

大豆产业更为艰难。2023年,国产大豆2084万吨,进口大豆9941万吨,大豆消费量为11076万吨,大豆供大于求。2024年大豆进口量再创历史新高,供大于求加剧了国产大豆卖难问题。

这些实际问题,显示我国在部分农产品进口的数量、时机和节奏方面存在明显不足,未能考虑国内生产情况和农产品消费变化。

而大量进口的背后,也存在着国内同类农产品缺乏价格竞争力的问题,进口农产品价格优势明显。例如,巴西大豆到港价比国产大豆每吨低200-300元,企业更倾向于进口,这不仅压低了国内价格,还打击了农民积极性。

吃好”的代价:

具体将如何操作?

“完善农产品贸易与生产协调机制”,核心是通过调控进口节奏和优化国内生产,达到三重目标:一是稳定价格,避免进口激增导致国内农产品价格过度下跌,让农民“种得安心”。二是保障安全,既利用国际市场满足需求,又要防止过度依赖进口威胁粮食安全。三是升级农业,倒逼国内农业提高效率、优化结构,从“拼数量”转向“拼质量”。

从贸易端,首要是调控进口节奏。

从市场供需平衡的角度出发,调控农产品进口节奏,在国内丰收年,进口得“踩刹车”,合理控制进口量,在满足国内消费市场的同时,还要保障农民的利益和产业安全,避免“自己种的卖不上价钱,多收了三五斗”。

从生产端,加强农产品市场信息发布和预期引导,编制并定期发布农产品供需平衡表,实时发布市场供需数据,帮助农民和企业科学决策,避免盲目跟风。

李干琼是中国农科院信息所农业监测预警研究中心主任,他带领的团队支撑连续召开了11届中国农业展望大会,每年发布《中国农业展望报告》,提前发布市场信号、主动应对国际变化。在他看来,农产品供需平衡表可以提供当前及未来一段时期的产量信息、消费需求信息、库存结余变化信息等,可以提前告诉农民该种什么养什么、种多少、养多少,能赚多少。

2021年,邓芳在建牛场时,她们村同时增加了4家牛场。如果当年她能知道这一年全国有近10万养殖户同时涌入养牛行业的话,她也会谨慎一些。

不仅服务于生产,农产品供需平衡表是提升国际话语权的有力抓手。

当今世界农业强国都由政府主导,建立了“信息监测、信息分析、信息发布、信息服务”四项制度为核心的农业信息监测预警体系,定期发布粮食和重要农产品供需平衡表。

我国农产品供需平衡表制度建设起步晚,提升国际影响力仍需不断发力。迫切需要通过统一权威的粮食和重要农产品供需平衡表信息发布影响国际市场,引导国际市场预期,促进市场调控机制由被动应对转变为主动引导,提升中国农业国际话语权,为我国农产品贸易赢得主动。

将带来哪些方面变化?

中央首次将“贸易与生产协调”写入一号文件,将从“生产、贸易、科技、政策”四大领域推动中国农业转型升级,带来以下四端的变化。

生产端:从“自发种养”到“计划种养”

未来将建成覆盖全国的农产品供需监测预警系统,实时跟踪粮食产量、消费趋势和国际市场价格波动,全国种啥、种多少将由“大数据+政策”统筹安排。

贸易端:进口多元化,提升国产农产品竞争力

既要扩大海外合作,也要让国产粮食能在国际市场站稳脚跟。一方面,提高进口多元化,减少对美国大豆、巴西牛肉的依赖,增加从俄罗斯、非洲进口小麦、牛油果。另一方面,加快国产替代加速,提高政策倾斜支持国内大豆、种业企业的力度,目标是2035年大豆自给率提升至30%以上。

农民端:收入更稳,职业农民成主流

政策从“保产量”转向“保收益”。农民不再担心“丰收却赔钱”,由保底价+保险兜底,稻谷、小麦最低收购价2025年继续上调,同时推广“完全成本保险”,让农户即便遭遇天灾也能保本。

增强职业农民培训,每年培训100万新型职业农民,促进新型经营主体崛起,让更多家庭农场、合作社通过“订单农业”与加工企业合作,产业链向科技端延伸,从单纯卖原料转向加工增值,如黑龙江建三江的稻米深加工企业,把普通大米做成米糠油、膳食纤维,附加值提升3倍。

消费者端:餐桌更丰富,价格波动减少

进口商品更便宜:随着“一带一路”冷链物流完善,智利车厘子、南非柑橘到中国成本降低,预计2025年进口水果价格下降15%。

绿色优质产品增多:政策鼓励发展有机农业、地理标志产品,2024年全国绿色食品认证数量已达5万个。

价格波动趋缓:通过储备调控和进口补充,预计主要农产品价格波动幅度控制在5%以内,避免“米荒”“肉荒”。如猪肉储备调节机制,2023年猪肉价格同比波动幅度较2021年缩小40%。

“完善农产品贸易与生产协调机制”写入中央一号文件,标志着中国农业正从“传统管理”转向“精细调控”,从“生产导向”转向“全产业链协同”。无论是田间地头的种粮大户,还是超市里挑菜的普通市民,都将感受到这场变革带来的实实在在好处——饭碗更稳、菜篮更新鲜、钱包更鼓。

当“种地能赚钱、进口不失控”成为常态,饭碗才能端得更稳,乡村振兴的路也会越走越宽。

来源:农视网

发布时间:2025年2月26日 13点18分

印尼发布新出口政策,

或影响海产品全球贸易

2月17日,印尼总统Prabowo Subianto宣布的一项法令(第36号政府令),自今年3月1日起所有资源类商品(包括矿产、种植业、林业产品和海产品)的出口商必须将100%外贸收入存进印尼银行,至少一年。

Subianto表示,新法令预计将为印尼增加800亿美元外汇储备。许多出口商一直将外贸收入存在海外银行,使其他国家收益。

截至2025年1月底,印尼外汇储备为1,561亿美元。Subianto称,出口商仍然可以随时将外汇兑换成印尼盾,以支持国内经营,也可以使用外汇支付税款和利息,并购买一些国内无法购得的商品。如果出口商不遵守规定,将会面临行政制裁,包括暂停所有出口业务。

当前,印尼的出口政策仅要求贸易商将30%收入存入印尼银行至少三个月,但这一规定已经引起出口商的长期抱怨。

美国是印尼重要的海产品出口市场,2024年出口总量为217,121吨,出口额约25亿美元。

美国国家渔业协会(NFI)首席战略官Gavin Gibbons表示:“不幸的是,印尼新法令可能会限制美国和印尼的海产品贸易,影响印尼可持续发展项目正常进展,希望政策制定者能够做出合理调整。”

按贸易额划分,印尼是美国最大的梭子蟹供应国,2024年美国从印尼进口12,860吨蟹肉,价值3.26亿美元,同比增长。印尼梭子蟹占美国进口总量(27,732吨)的近50%。去年12月份印尼蓝梭子蟹平均进口价格在$10.39/lb,一条装满3.6万磅蟹肉集装箱价值高达37.4万美元。

消息人士解释,印尼出口商普遍使用信贷业务,每次发货都要从信贷提款,如果将钱存入当地银行,一年内都动用不了。大多数出口在发新货时,信用额度将成倍增加,信贷通常会在短短几个月内用完,拖不到一年那么长的时间。

“那些流动资金不足的商家将被推下悬崖。”美国进口商Stavis Seafoods产品经理Donelson Berger说,只有少数出口企业有能力转嫁贷款利息带来的额外成本,但代价是他们的产品在美国将变得更加昂贵。

此外,印尼是美国第三大进口虾来源地,仅次于印度和厄瓜多尔。去年虾类进口量约13.5万吨,同比减少8%,价值约10亿美元,同比减少12%。印尼还是美国第三大金枪鱼供应国,2024年进口量为29,360吨,价值2.55亿美元。

来源:UCN国际海产资讯

发布时间:2025年2月25日 17点29分

2月底猪价或不涨反降

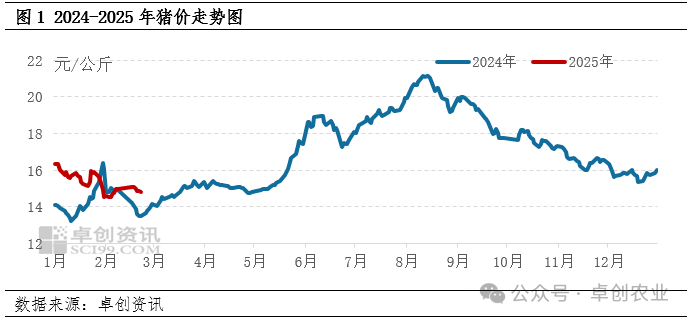

2月猪价震荡下滑,期间,在肥标价差高位的影响下,养殖端压栏、二次育肥支撑猪价短时上涨。但压栏会对月底的供应产生一定压力,在需求恢复有限的情况下,2月底猪价或不涨反降。

2月猪价震荡下滑

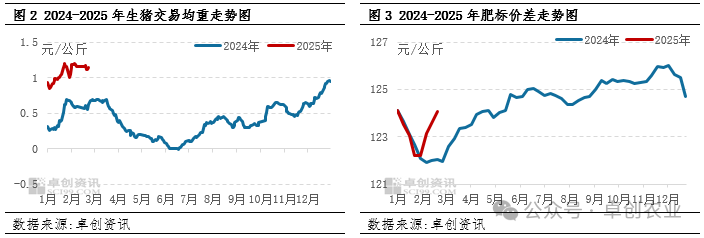

卓创资讯监测2月全国瘦肉型生猪价格震荡下滑,具体呈“降-涨-降”走势。截至2月26日,卓创资讯监测2月生猪均价为14.89元/公斤,其中最高为2月5日的15.61元/公斤,最低为2月11日的14.51元/公斤。春节后,需求明显减量,猪价承压下跌;随后肥标价差扩大,养殖端压栏、趁低价补栏二次育肥;二次育肥热度下降后,市场走货压力逐渐增大,养殖端多有降价走货心态,猪价缓慢下滑。

压栏、二次育肥导致养殖端月度走货压力增大

春节前,养殖端出栏大猪节奏快,部分养殖户于春节前将大猪出栏完毕,导致春节后大猪相对稀缺,支撑大猪价格处于高位;同时标猪价格下滑,肥标价差扩大。据卓创资讯监测,春节后肥标价差震荡扩大至中旬,最高为2月13日的1.19元/公斤。肥标价差扩大、标猪价格下滑刺激二次育肥热度提升,同时养殖公司存在压栏行为。卓创资讯监测,春节后样本企业生猪交易均重持续上升,除养殖端按季节性规律主动放缓出栏节奏外,大猪价格高位也是带动养殖端压栏的原因之一。随压栏生猪体重不断增大、大猪存栏增加,肥标价差自2月中旬开始震荡缩小,截至2月26日,卓创资讯监测生猪肥标价差为0.14元/公斤。

从出栏习惯看,月底、月初养殖端通常会放缓出栏节奏,支撑猪价偏强运行,但2月月内养殖端压栏带来的负面影响是月底出栏压力大。据卓创资讯调研,部分大型养殖集团直至月中旬才恢复正常出栏节奏,临近月底,养殖端已有较强的加速出栏意向,或对月底猪价产生一定利空影响。

同时,春节后通常为需求淡季,虽然院校开学、家庭库存的消化对生猪屠宰量有一定提振作用,但2025年春节后的屠宰量恢复幅度明显小于过去两年,需求对猪价的支撑力度仍较有限,很难对2月底猪价产生利多影响。

综合来看,2月底猪价或不涨反降。

来源:卓创农业

发布时间:2025年2月26日 17点33分

JIEJIA' NEWS

微信号|cccbn888

网站|news.cccbn.com